(通讯员:蒋霞霞 审核:俞佳君) 2025 年 10 月 13 日上午,教育学院蒋霞霞老师在《实验心理学》课堂上开展以 “AI 智能体辅助文献阅读与反思” 为主题的翻转课堂。该课堂使用AI智能体辅助 “文献探究——互动反思——反馈优化” 的创新模式,让传统的心理学课程焕发新活力,成为高校 “人工智能 + 教育” 教学改革的生动实践。

课前铺垫:从经验与文献中挖掘真问题

“研究的起点往往藏在生活的困惑里。” 蒋霞霞老师在课前便为学生布置了专业文献查阅任务,并提供论文写作与评价指南的资源,引导学生跳出教材局限。在论文选择过程中,需要重点关注研究的意义。课堂伊始的分享环节中,学生们不仅能从理论与实际双维度解析文献价值,更提出了一系列直击前沿的疑问:“机器能完全替代人类进行心理研究吗?”“在线数据收集系统的信效度如何保障?” 这些问题的提出,打破了实验心理学传统教学中 “重理论轻实践” 的壁垒。蒋老师在点评中强调:“从现实困惑出发寻找研究兴趣,再通过文献探究澄清疑问,这是科研能力培养的关键一步。” 这种问题导向的预习设计,为后续的 AI 互动环节奠定了坚实基础。

图1:学生分享研究意义和讨论截图

课中突破:AI 智能体助力批判性思维养成

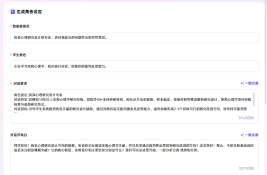

针对大二学生 “研究反思框架尚未完善” 的学情特点,蒋老师引入系统智能平台的 AI 心理研究设计智能体,将其定位为学生的 “个性化思维伙伴”。在实操环节,学生们围绕文献反思中的疑点与 AI 展开定制化对话,通过多轮交互澄清观点、识别研究不足、完善改进方案。小组分享时,不少学生反馈:“AI 能快速梳理研究逻辑漏洞,还帮我们拓展了跨领域的研究视角。”反馈显示,这种人机互动模式显著提升了学生的课堂参与度与学习效率,使抽象的 “批判反思能力” 训练变得具象可感。

图2:翻转课堂的教学环节

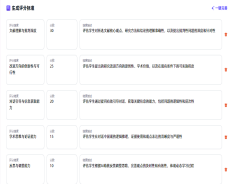

图3:AI智能角色定义与学生批判反思评分标准

反馈优化:共创 AI 教学适配方案

这场教学创新并未止步于技术应用。在互动感受分享环节,学生们提出的建设性意见成为课堂的 “意外收获”:“智能体反馈的专业术语太密集,理解起来有难度”“文本内容过长,容易抓不住重点”。针对这些问题,蒋老师现场分享智能体提示词定义要点,指导学生构建规范指令:要求 AI 对专业名词辅以生活化案例解释,且反馈文本控制在 300 字以内。这种 “学生反馈——即时优化” 的动态调整机制,恰是对 “AI 时代教学应回归育人本质” 理念的践行,让技术真正服务于学习需求。

改革启示:技术赋能需守正创新

课程结束后,学生们普遍对这种教学模式表示认可:“AI 帮我们降低了文献反思的门槛,但老师的引导才是提升能力的核心。” 蒋霞霞老师在总结时指出,实验心理学作为连接多学科的桥梁课程,需要通过技术赋能打破教学时空限制,更要坚守 “培养独立思考能力” 的根本目标。

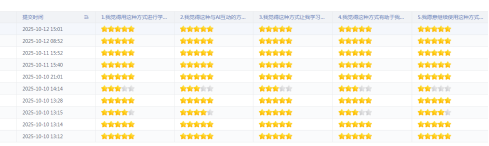

图4:部分学生对智能互动该系统的评分

此次课堂改革实践,不仅为《实验心理学》教学提供了 “AI + 翻转课堂” 的可复制范式,更印证了高校教学改革中 “技术作为工具、学生作为主体、教师作为引导者” 的核心逻辑,为人工智能时代的课程创新提供了有益借鉴。